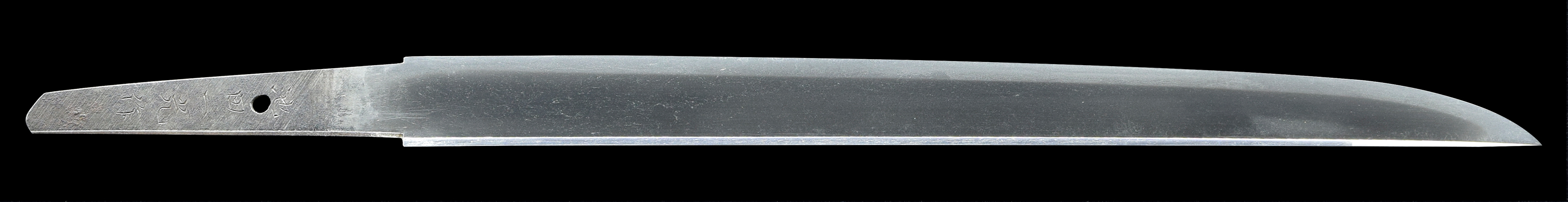

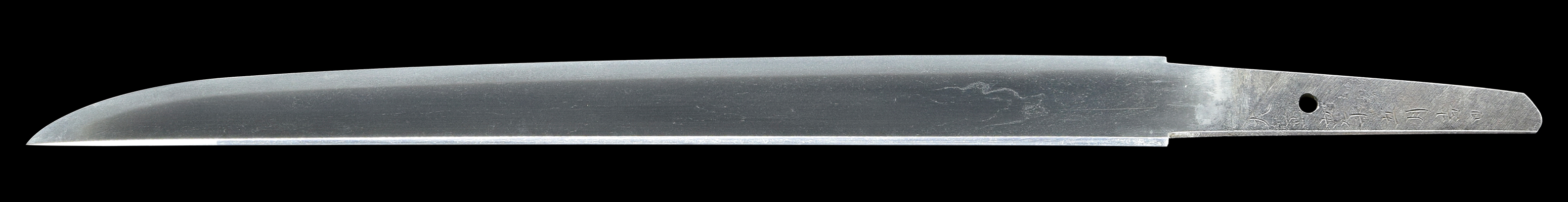

短刀 293 短刀 293 |

|

池田一光作 大正五年五月吉日 |

|

- Ikeda Kazumitsu - |

|

|

|

| 刃長 |

八寸二分一厘強 / 24.9 cm |

反り |

― |

| 元幅 |

20.4 mm |

元重 |

5.35 mm |

| 先幅 |

17.4 mm |

先重 |

物打4.1 mm |

| 目釘穴 |

1個 |

時代 |

大正5年(1916)

The early period of Taisho era |

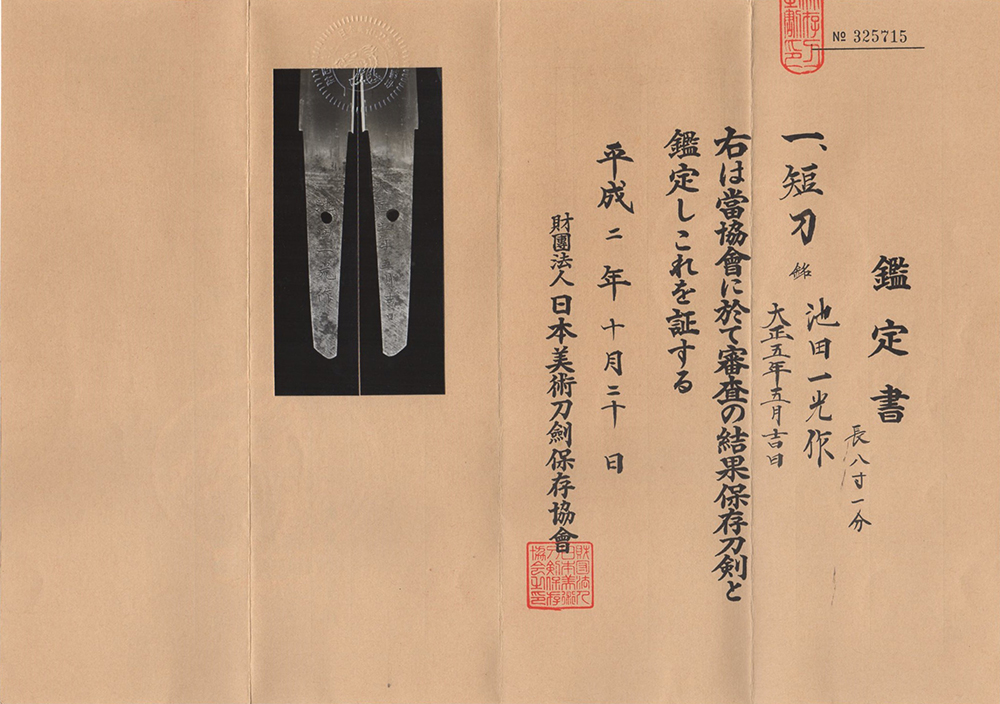

| 鑑定書 |

保存刀剣鑑定書 |

登録 |

昭和37年11月9日 山形県登録 |

| 附属 |

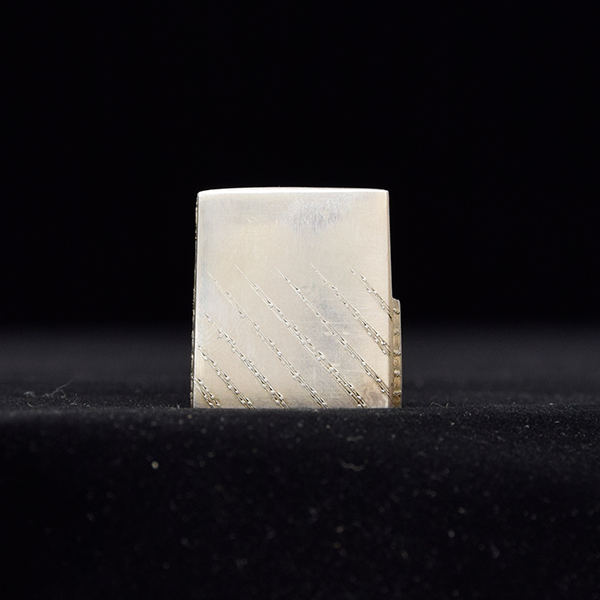

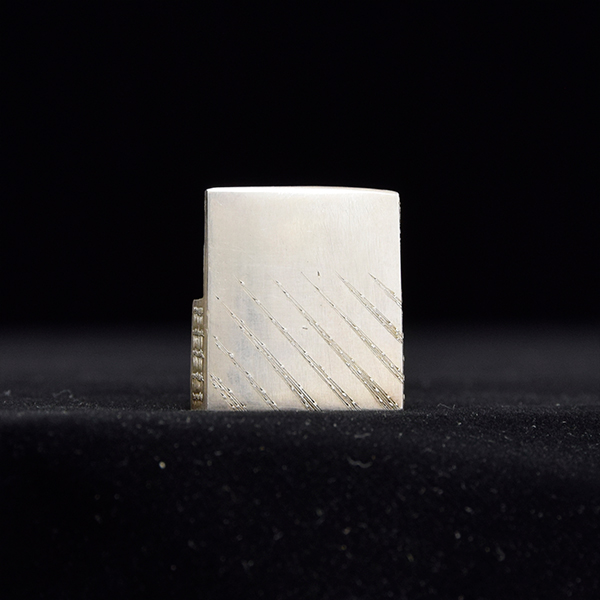

・銀はばき

・白鞘 |

価格 |

330,000 円(税込)

|

|

|

|

本刀の作者である一光は、本名を池田修治といい、明治12年11月2日に山形県に生まれました。祖父に水心子正秀門の池田一秀入道竜軒、父に池田一光がおり、初銘を父と同じく「一光」と銘し、「羽州庄内住池田一光作

昭和二年正月日」と銘切られた作品があります。

昭和8年12月15日、先手の阿部靖繁(繁雄)、村上靖延(円策)と共に(財)日本刀鍛錬会に入会し、荒木貞夫陸軍大臣より刀匠銘「靖光」を授名し、主任刀匠として第三鍛冶場を任せられました。

昭和14年10月4日に停年するも、その後も指導にあたりながら少数を作刀し、昭和15年末に退会して帰郷し、昭和16年1月に没しています。

(財)日本刀鍛錬会での造刀数:約1100口。鍛錬会開設時より主任刀匠として参加し、宮口靖広、梶山靖徳と並ぶ「靖国刀匠」の代表的刀工であり、弟子に阿部靖繁、村上靖延、八鍬靖武などがいます。

※「靖国刀匠」とは、昭和8年7月に当時の陸軍大臣:荒木貞夫が有事に際した軍刀整備の為に組織した刀工集団 『財団法人 日本刀鍛錬会』に所属する刀匠達の通称で、彼らが鍛えた刀剣は「靖国刀」と呼称され、その名は日本刀鍛錬会が靖国神社境内に置かれたことに由来しています。

創設には後に主事となった海軍大佐:倉田七郎らが尽力し、草創期の主任刀匠として宮口靖広、梶山靖徳、池田靖光などがいます。鍛錬会では、主として通常の軍刀の製作や陸海軍大学校の成績優秀な卒業生に贈られた御下賜刀(所謂恩賜の軍刀)などの製作を行っており、終戦により同会が解散するまでに約8100振の刀を製作したと言われています。現在でも鍛錬所の建物は靖国神社境内に残っていますが、内部は改装されて茶室になっています。

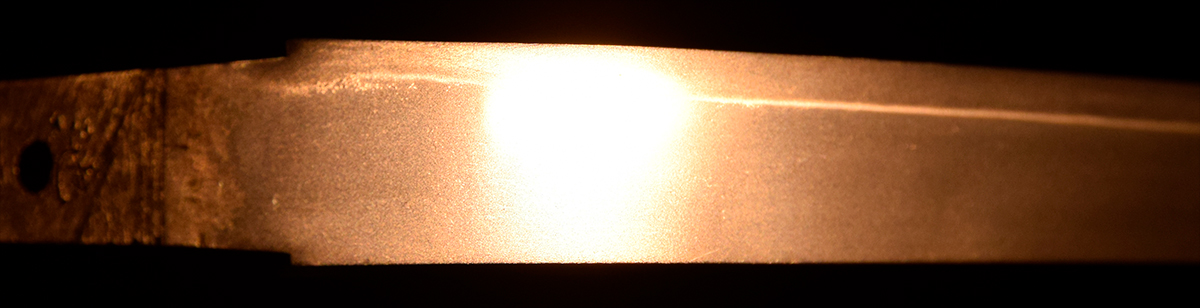

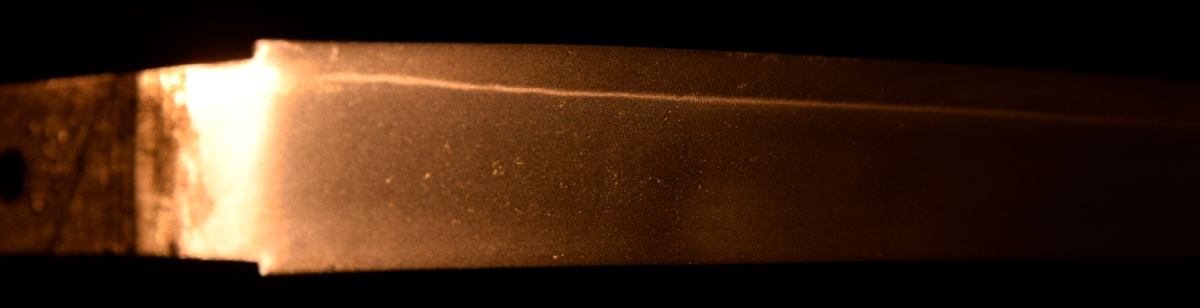

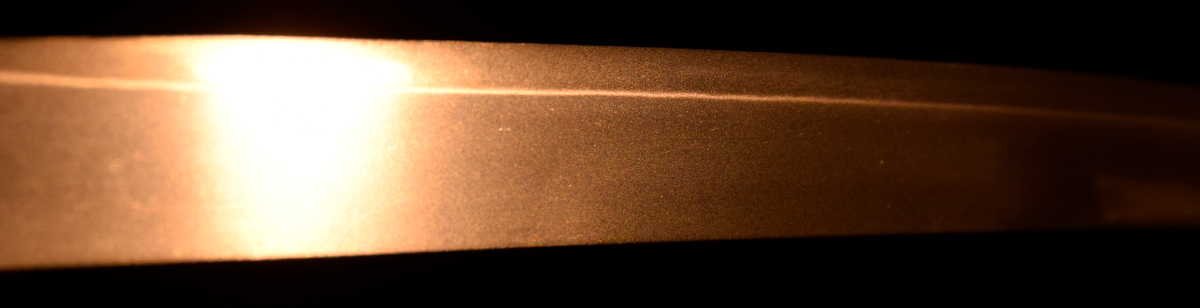

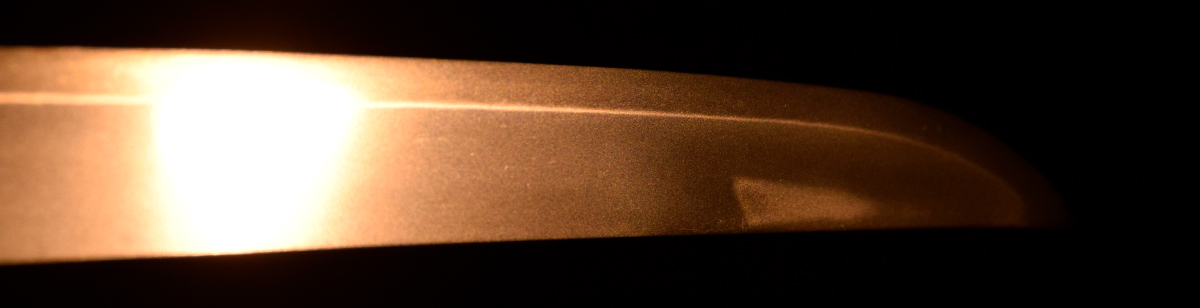

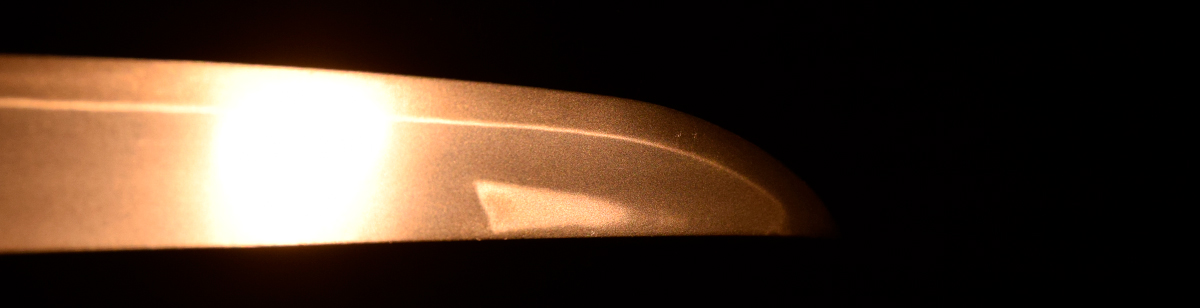

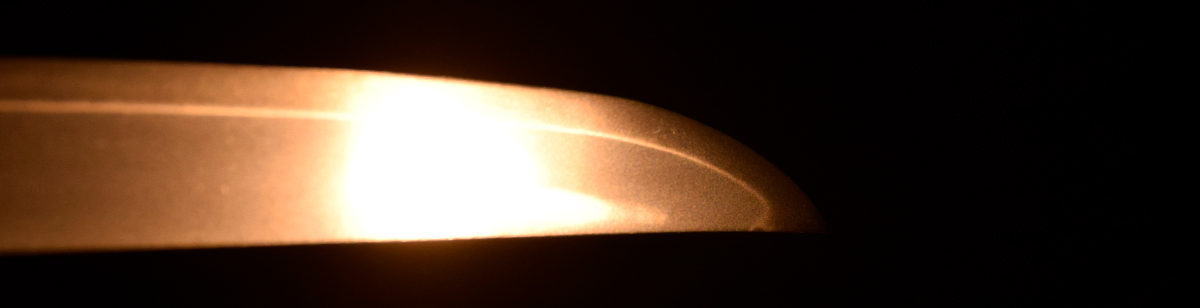

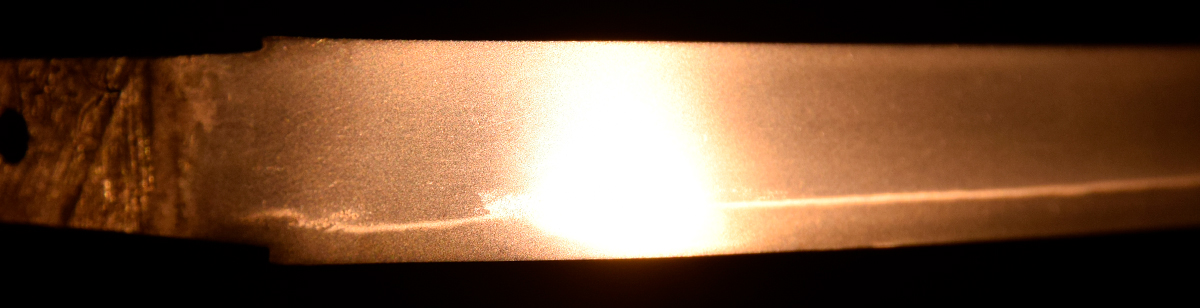

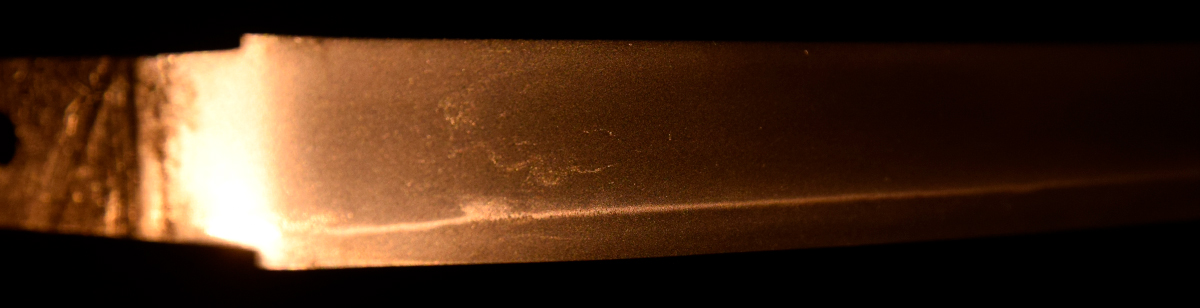

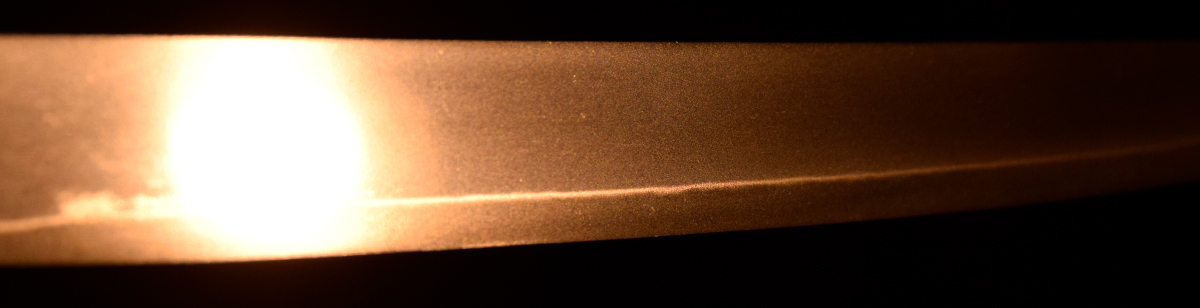

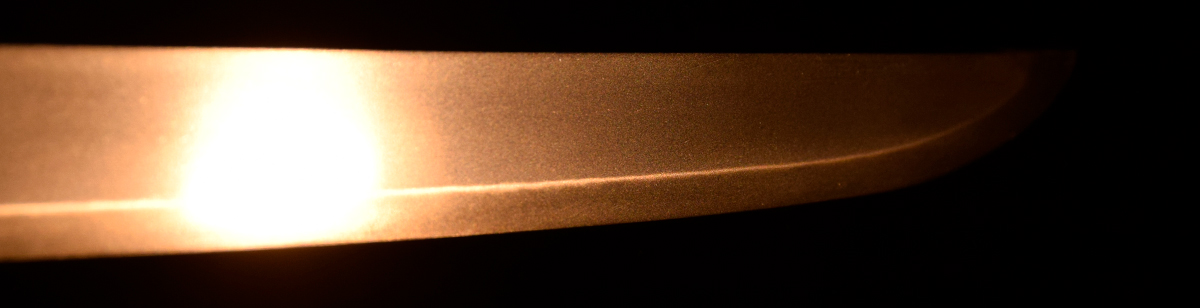

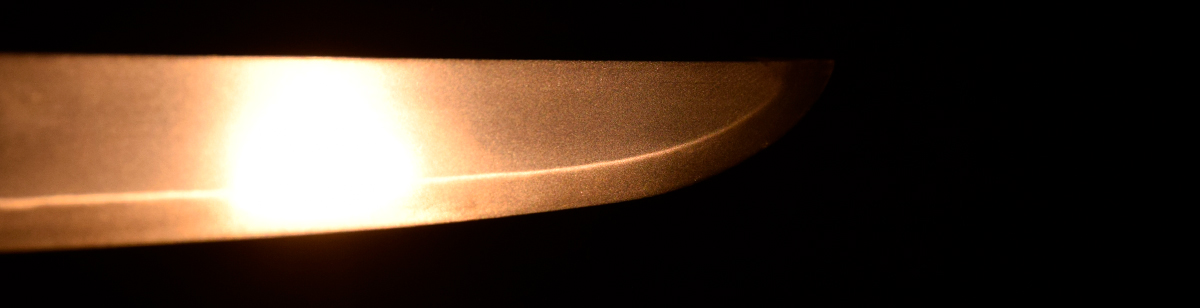

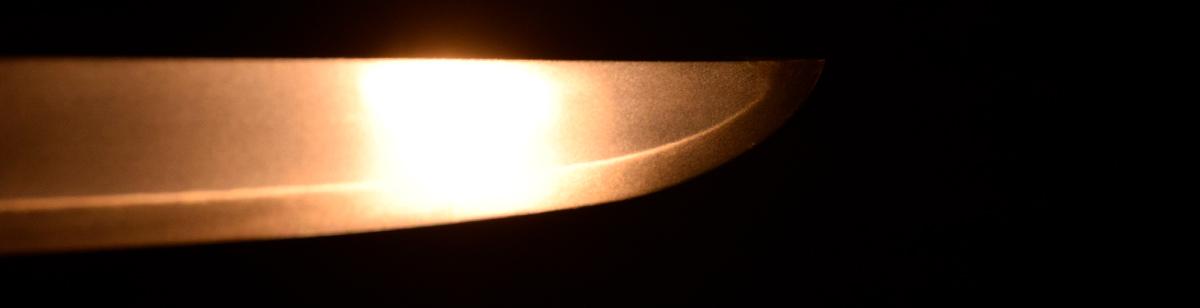

この短刀は平造、庵棟で、地鉄は小板目杢交じり、よく練れて地景入り、沸映り立ち、指表フクラ下の棟寄りには、特に強い湯走とも受け取ることができる沸映りが現れており、独特な景色を見せています。刃文は匂口明るく冴えた直刃で、匂口は締り、表裏刃区辺りにはやや大粒の沸が見られ、湯走風の刃を交え、鋩子は直ぐに先丸く短く返っています。

裸身重量98グラム。

各種クレジットカード、セディナショッピングローンによる分割購入も承っております。お気軽にお申し付け下さい。

|

|

|