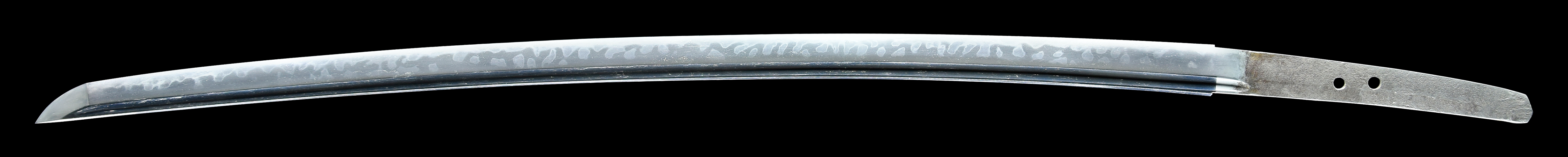

刀 785 刀 785 |

|

無銘(後代久道) |

|

- Mumei (After ages Hisamichi) - |

|

|

|

| 刃長 |

二尺二寸五分一厘 / 68.23 cm |

反り |

五分二厘 / 1.6 cm |

| 元幅 |

29.6 mm |

元重 |

6.6 mm |

| 先幅 |

物打24.1 mm 横手位置21.0 mm |

先重 |

物打5.1 mm 松葉先4.3 mm |

| 目釘穴 |

2個 |

時代 |

江戸中期

The middle period of Edo era |

| 鑑定書 |

保存刀剣鑑定書 |

登録 |

平成24年8月21日 兵庫県登録 |

| 附属 |

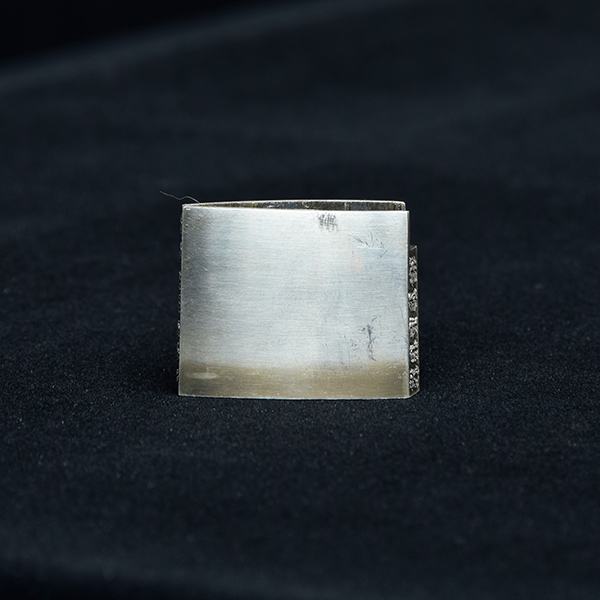

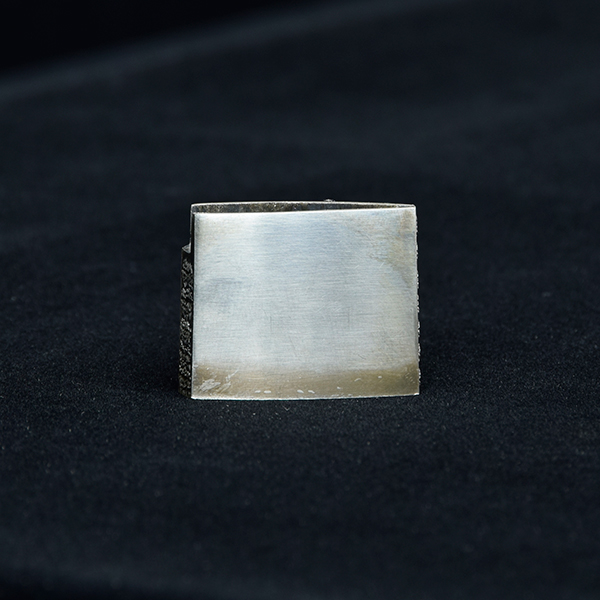

・銀はばき / 銀着二重はばき

・茶蝋塗打刀拵

・白鞘 |

価格 |

700,000 円(税・送込)

|

|

|

|

初代近江守久道は寛永三年江州に生まれ、後に上京して二代伊賀守金道の門人となり、三品姓を許されて久道と銘しました。寛文元年近江大掾を受領し、同年十二月近江守に転じています。

二代久道は寛文三年に栄泉来金道の三男として生まれ、後に初代久道の養子となりました。初銘を久次、元禄十五年に近江守を受領し、享保七年幕府の命により江戸に於いても作刀しています。

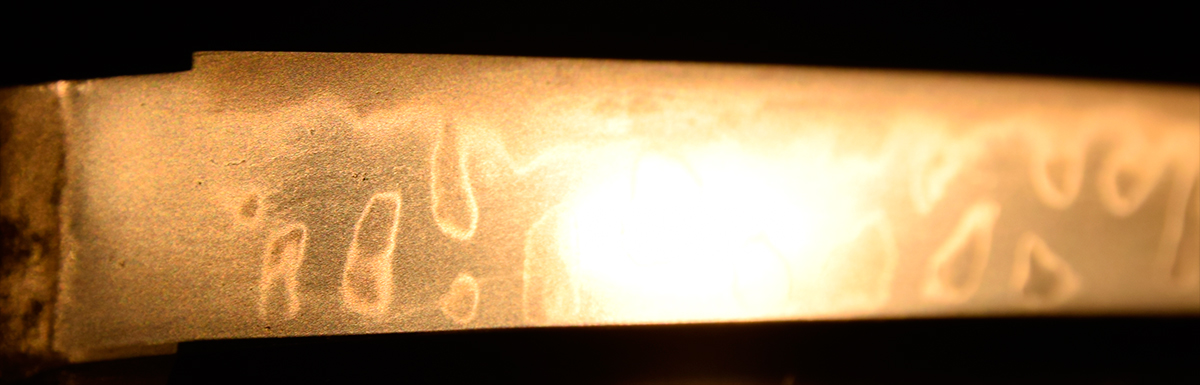

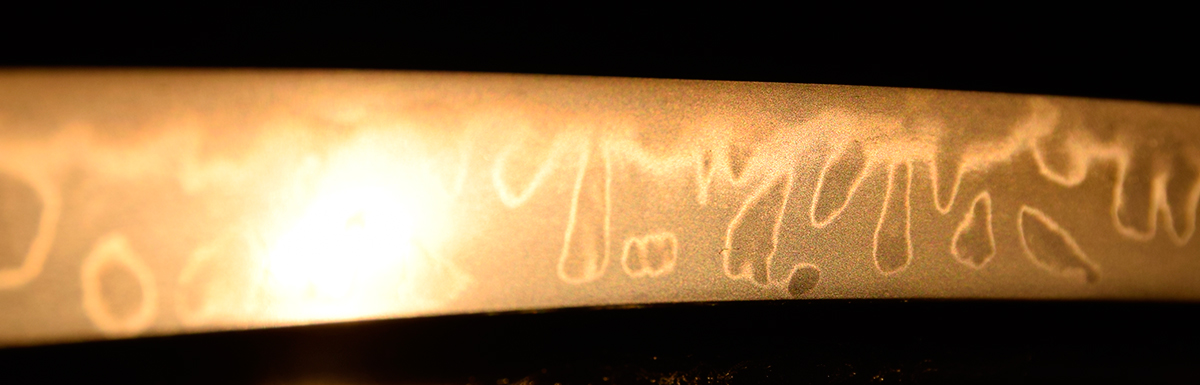

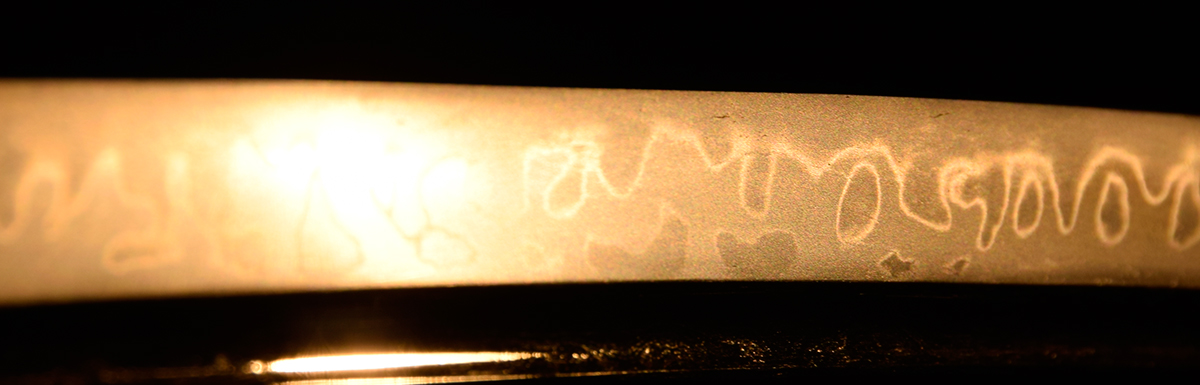

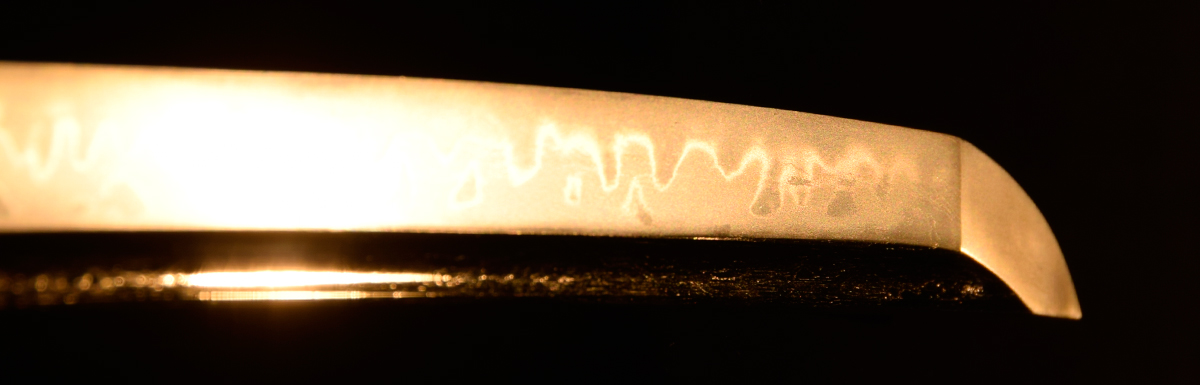

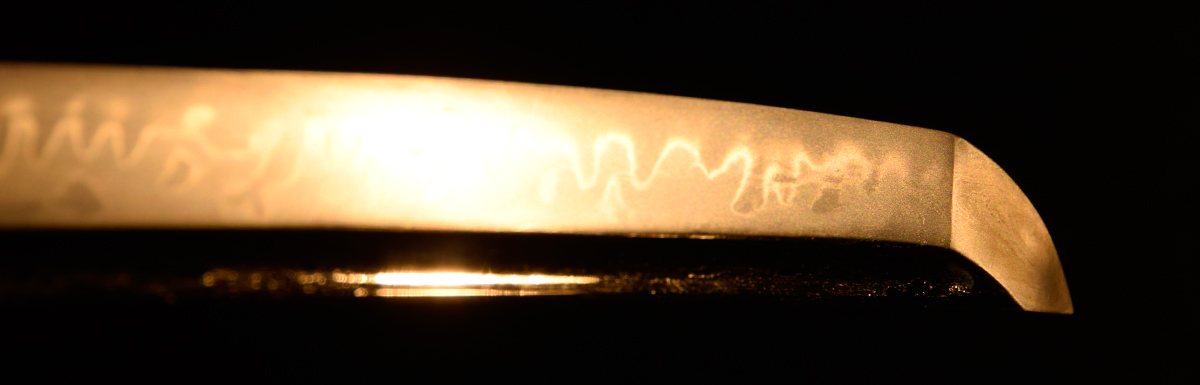

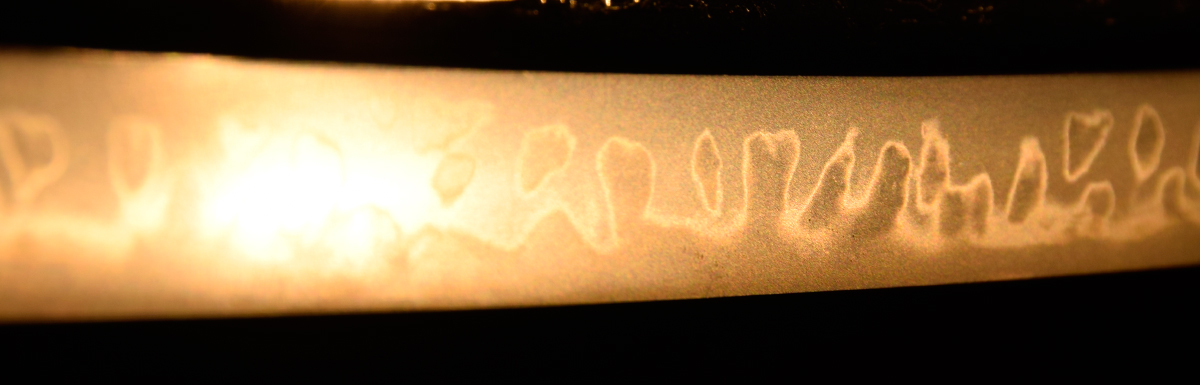

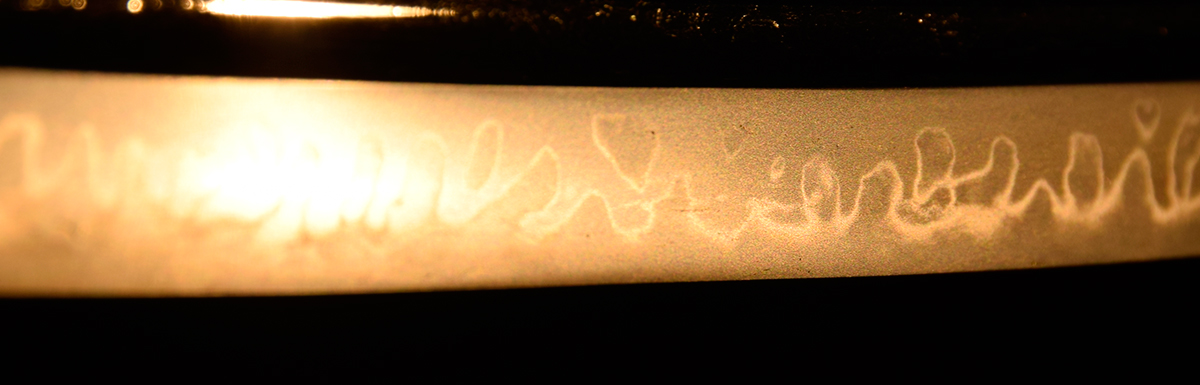

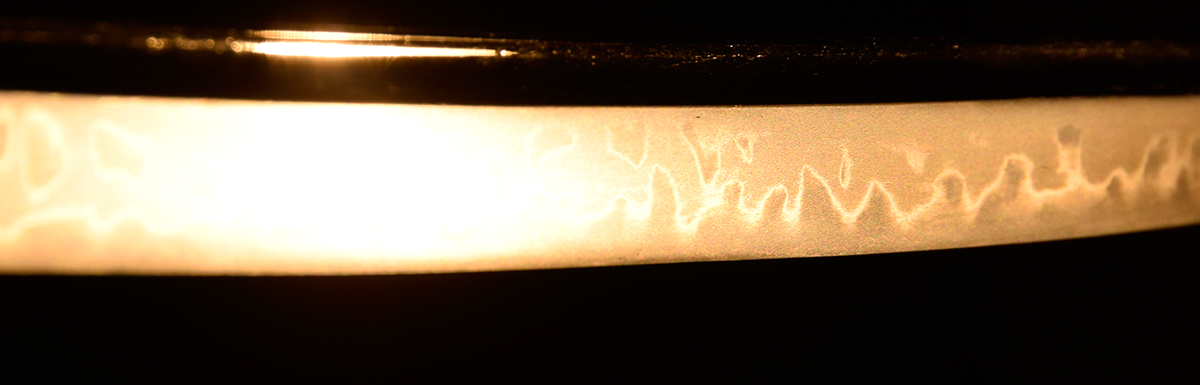

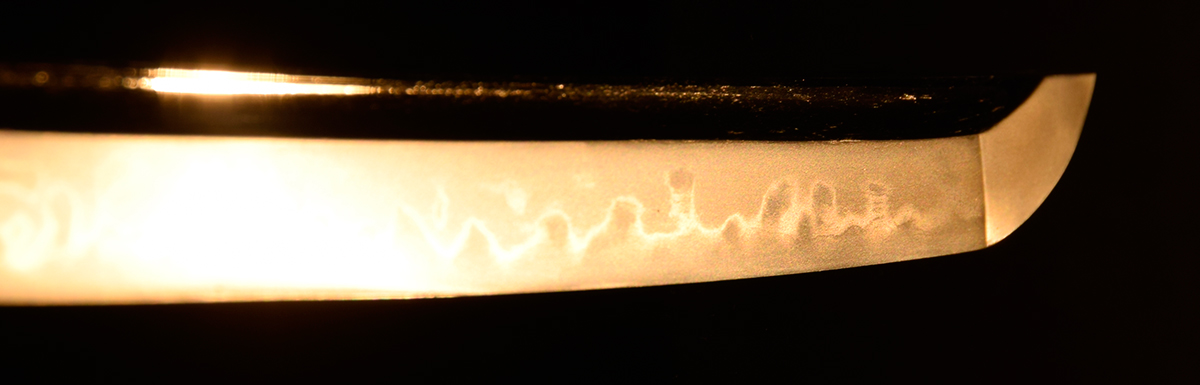

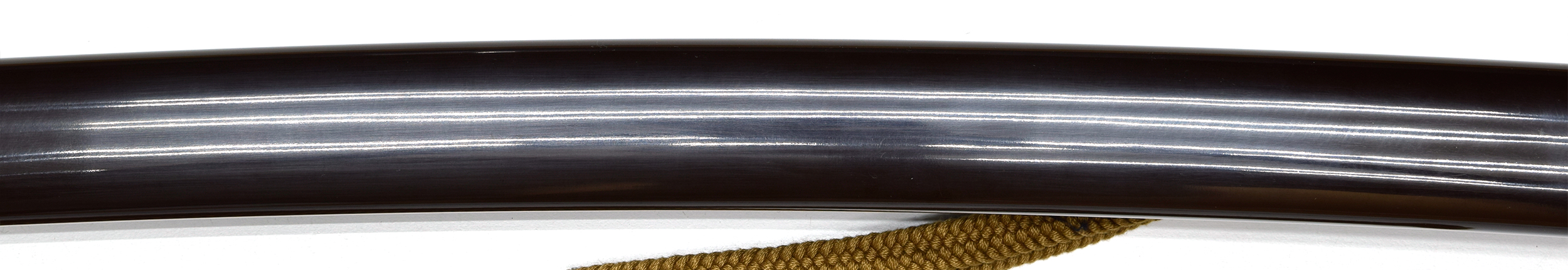

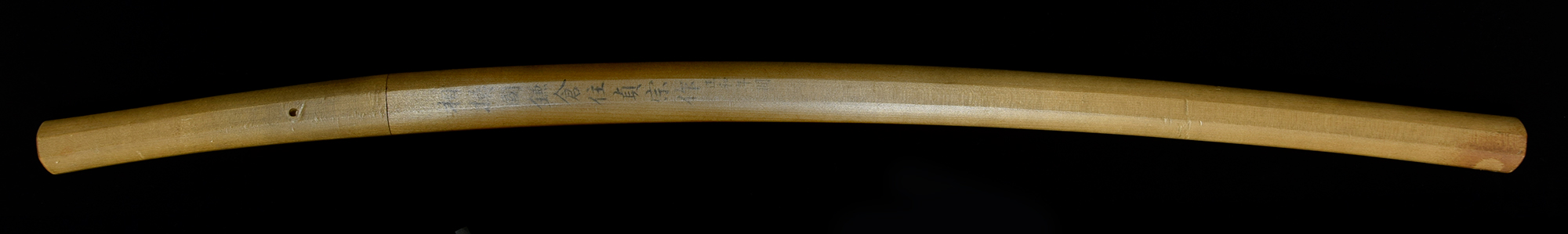

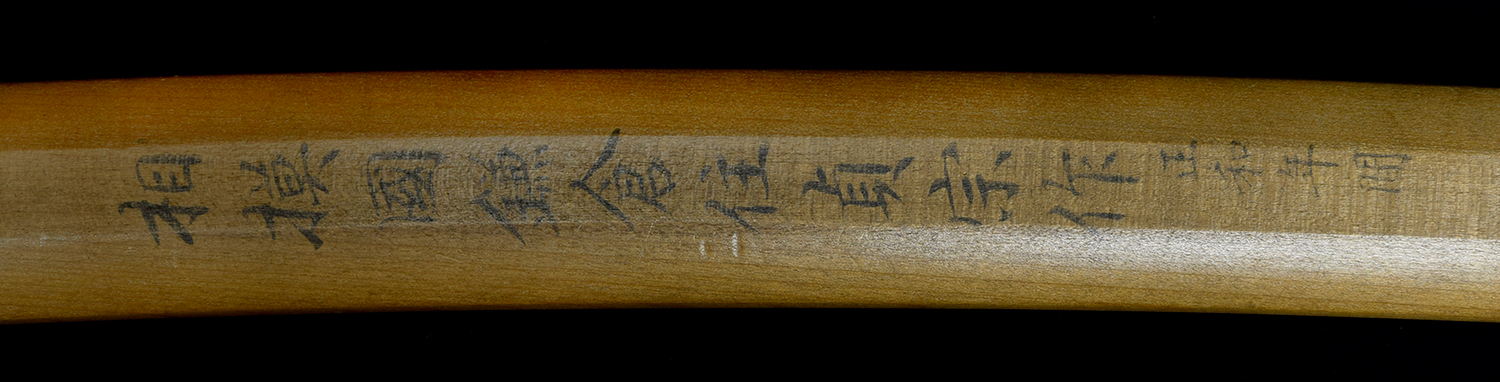

この刀は後代久道による作で、反り程よい上品な姿で小板目肌柾流れの肌立った地鉄に、互ノ目や互ノ目丁子が暴れに暴れ、大きな飛焼を随所に配して皆焼風となり、砂流や金筋顕著に現れた覇気溢れる作品。

その独特なる暴れた刃文故に、古くは相州貞宗として伝来してきた一刀で、兵庫県下の旧家よりまとめて刀剣類を買い受けた際には『相模國鎌倉住貞宗作』と銘が入っていました。出来が面白い作品なので、保存刀剣審査等で本来の流派・作者に極められるよう、当店にて銘を消して無銘に致しました。

古い白鞘に納まり、薄錆に包まれていた本刀を、美術鑑賞用の差し込み研磨を施し、銀はばきと拵を店主 町井勲監修の下で新調致。

拵下地は本刀のためだけに職方が丹精込めて造り上げたもので、廉価な既製品合わせ鞘の代用ではありません。金具はデザイン性の良い波金具の三所を用い、波(水)に縁ある図柄として、魚(鯉)図目貫と橋に水車図透鐔にて統一性を持たせ、柄は親鮫による腹合着(一枚巻き)で、柄巻きは薄茶色の裏革にて巻きあげました。

表記価格だけを見るとお高く感じられるかもしれませんが、個人で同じ諸工作を施すことを考えれば絶対にお買い得です。

店主 町井勲監修の実用兼美の本格的な拵と、研ぎ上がったばかりの派手な地刃をご堪能下さい。

※白鞘に納められる際には古い方のはばきを装着してください。古い白鞘ですので刀身は拵の方に納めたまま保管されることをお勧め致します。

裸身重量603グラム。 拵に納めて鞘を払った重量839グラム。

各種クレジットカード、セディナショッピングローンによる分割購入も承っております。お気軽にお申し付け下さい。

|

|

|