太刀 085 太刀 085 |

|

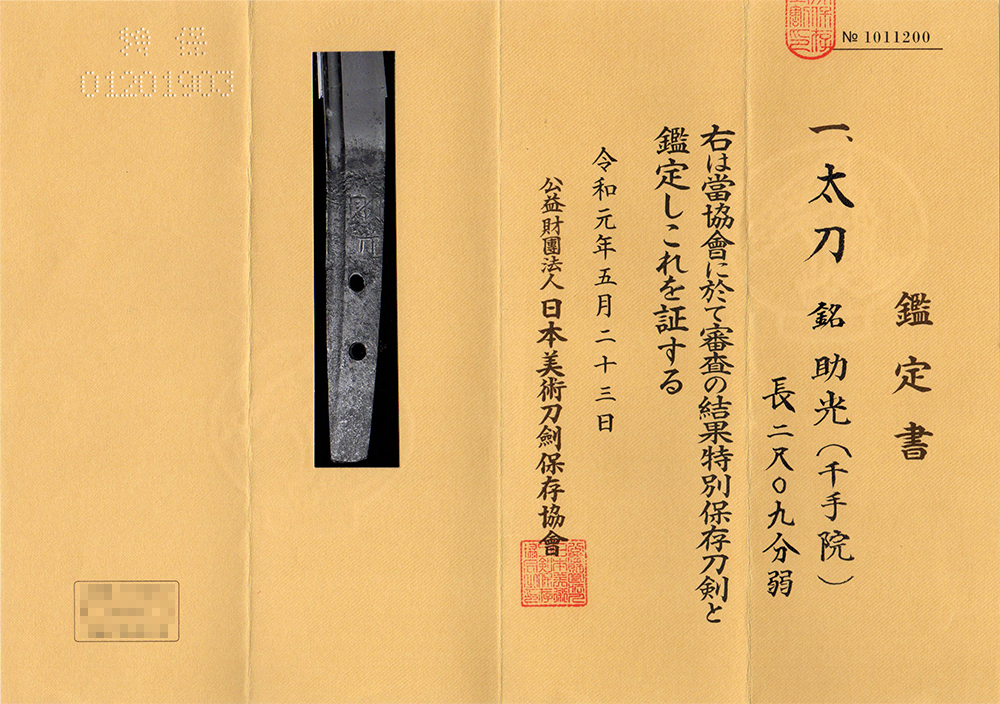

助光(千手院) |

|

- Sukemitsu(Senjuin) - |

|

|

|

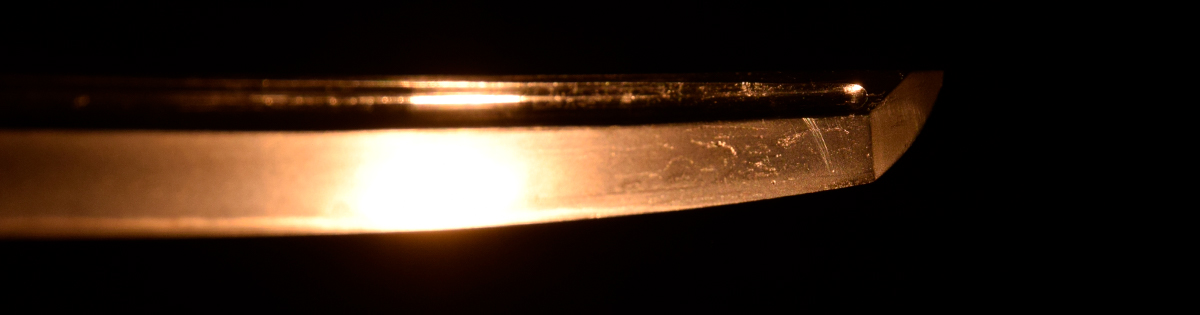

| 刃長 |

二尺九分二厘弱 / 63.4 cm |

反り |

六分九厘強 / 2.11 cm |

| 元幅 |

25.2 mm |

元重 |

6.7 mm |

| 先幅 |

物打16.6 mm 横手位置13.2 mm |

先重 |

物打5.0 mm 松葉位置3.5 mm |

| 目釘穴 |

2個 |

時代 |

鎌倉後期

The latter period of Kamakura era |

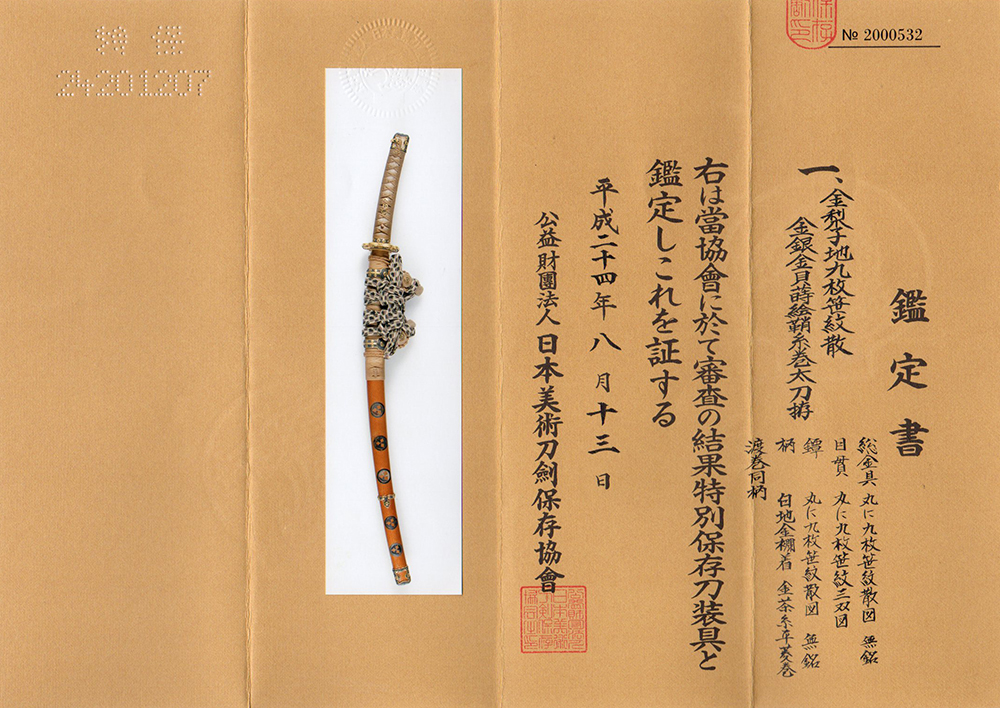

| 鑑定書 |

特別保存刀剣鑑定書

特別保存刀装鑑定書 |

登録 |

昭和27年8月29日 東京都登録 |

| 附属 |

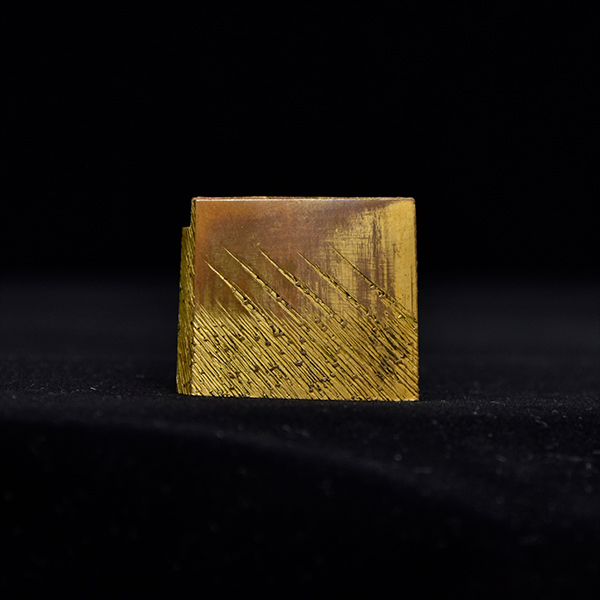

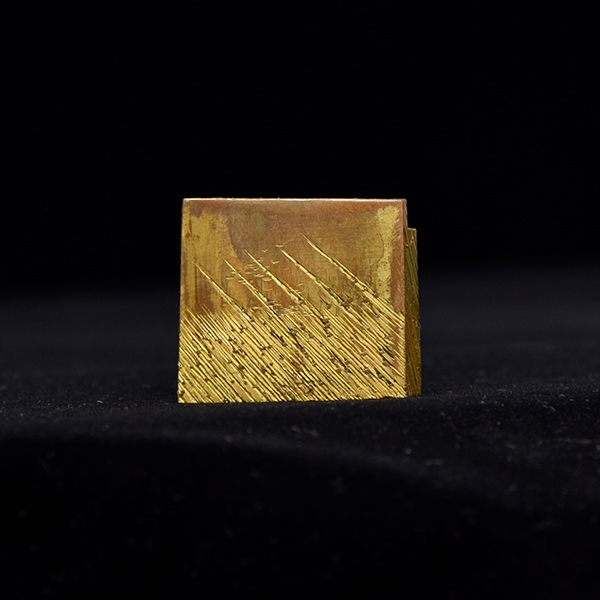

・素銅地金鍍金はばき

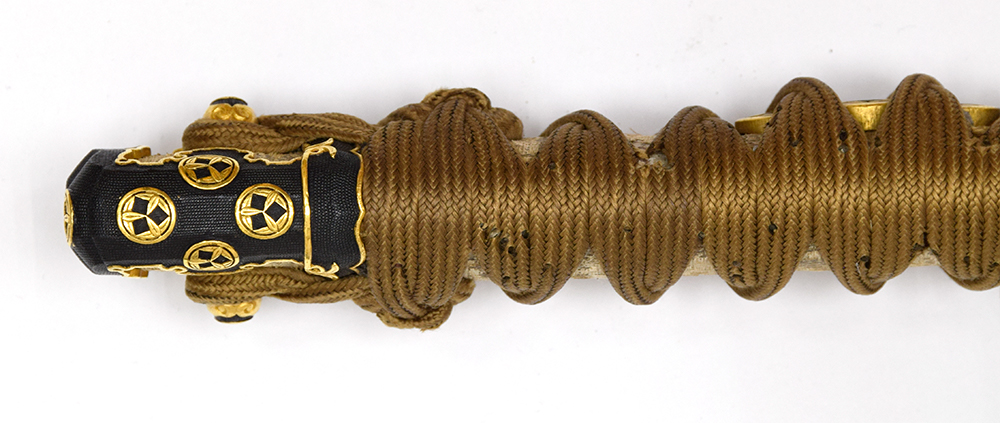

・金梨地九枚笹紋散金銀貝蒔絵鞘糸巻太刀拵

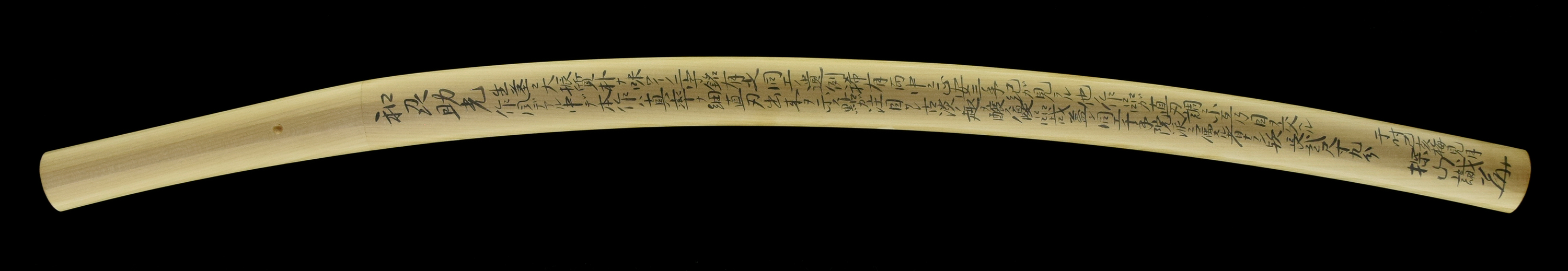

・田野辺探山鞘書白鞘 / 継木 |

価格 |

5,500,000 円(税込)

|

|

|

|

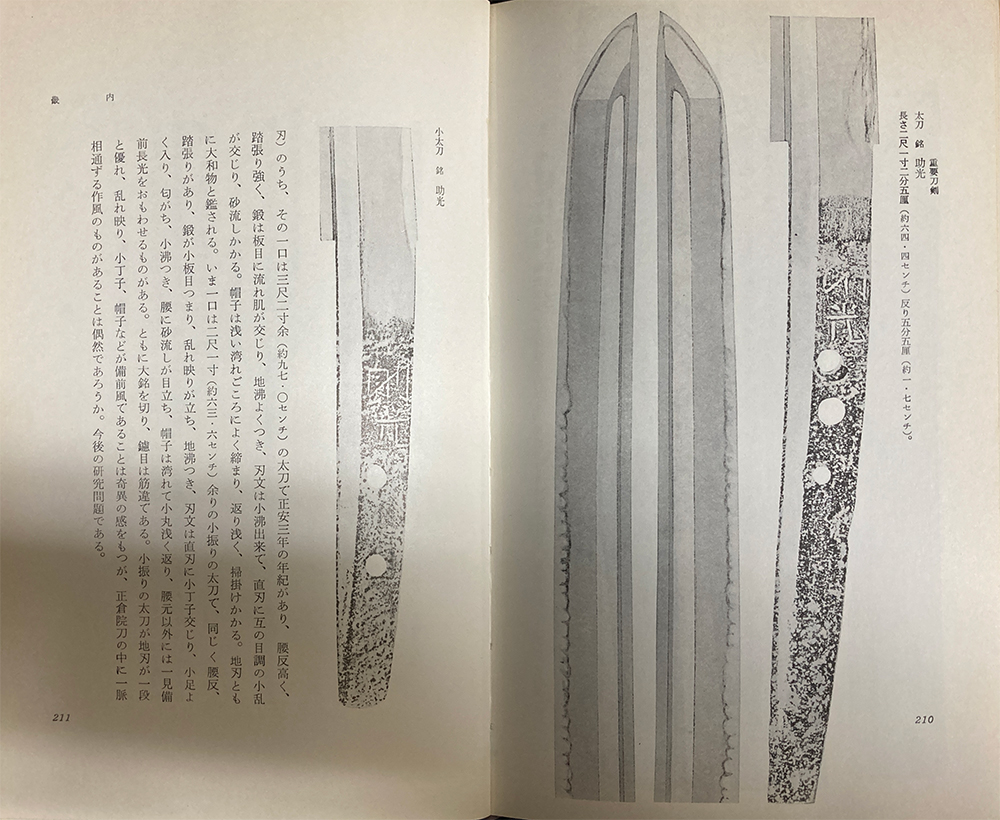

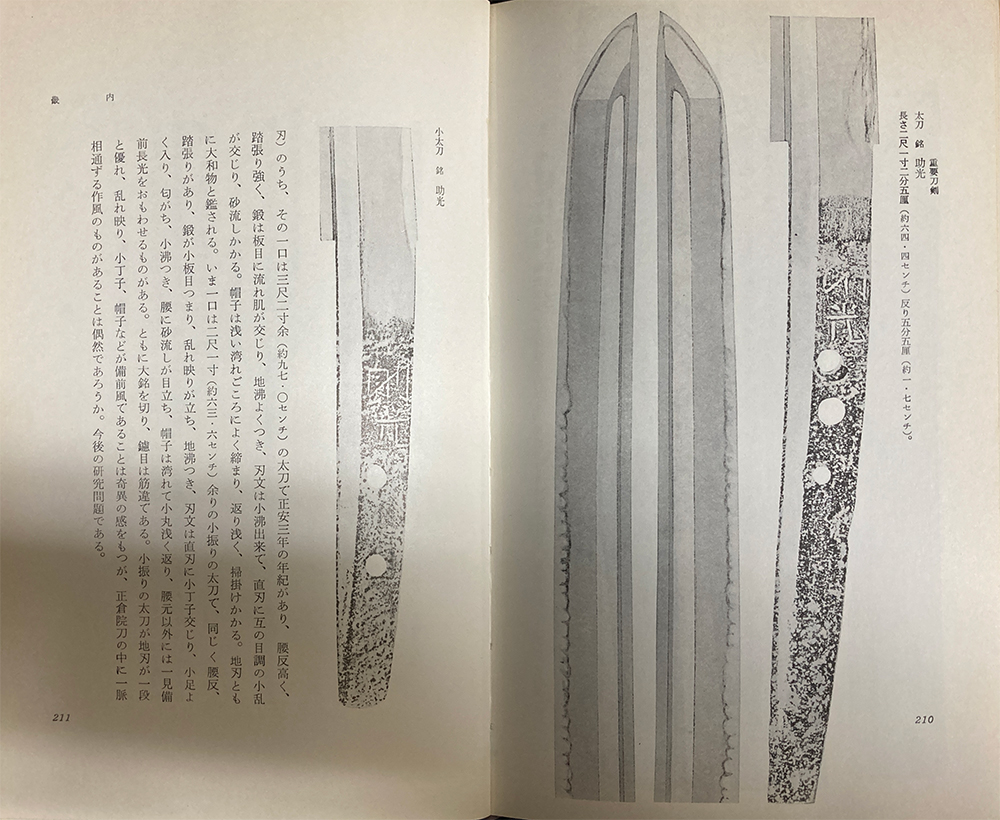

銘鑑によれば、大和鍛冶の項に助光・助平・助延・助吉など助の字を冠する刀工が確認でき、時代は鎌倉後期から室町後期に亘っています。大和助光の在銘現存の作は極僅かですが、東京国立博物館所蔵の太刀は「助光 正安三年十二月十二春」と書下し銘があり、他に特別重要刀剣指定の「助光」二字銘の太刀等が現存しています。

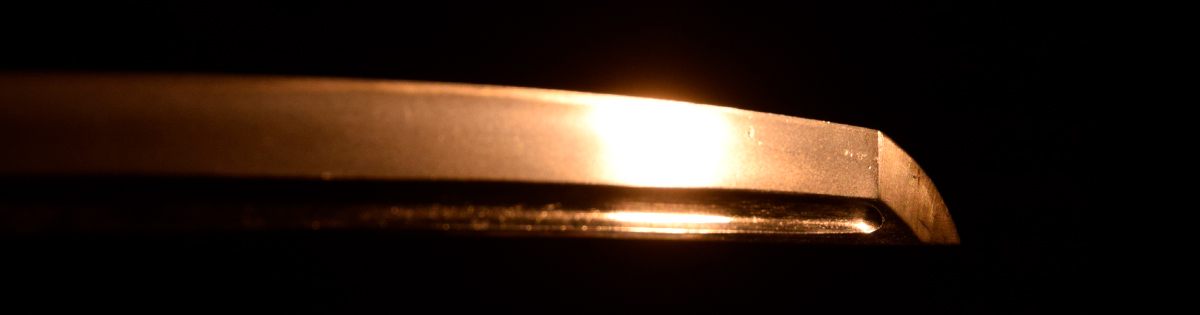

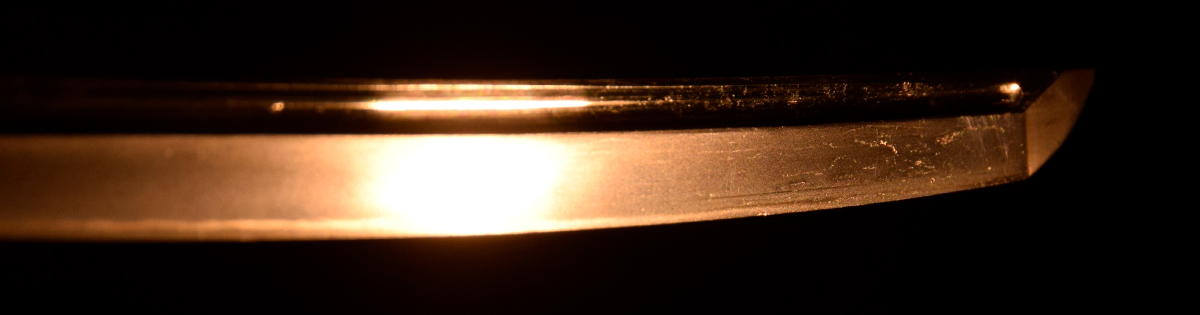

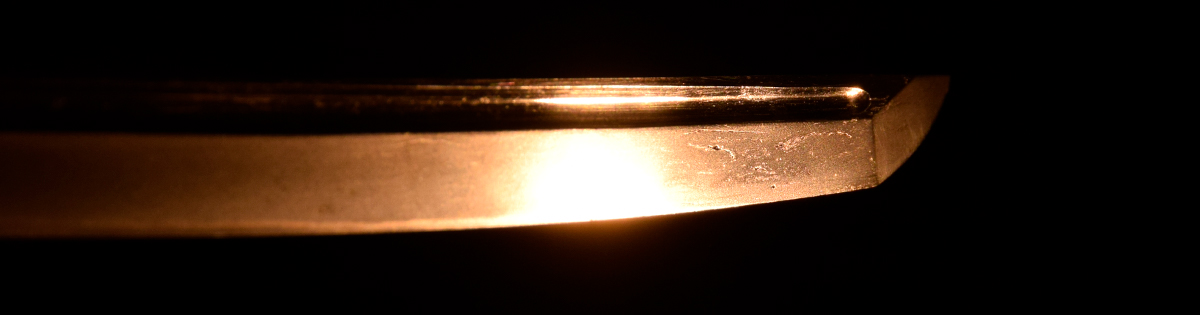

この小太刀は現存稀な大和助光在銘作で、大振りで太鏨の角張った力強い書体は前述の太刀と同一の銘振りである事から、その製作年代が鎌倉後期であることは明らかです。

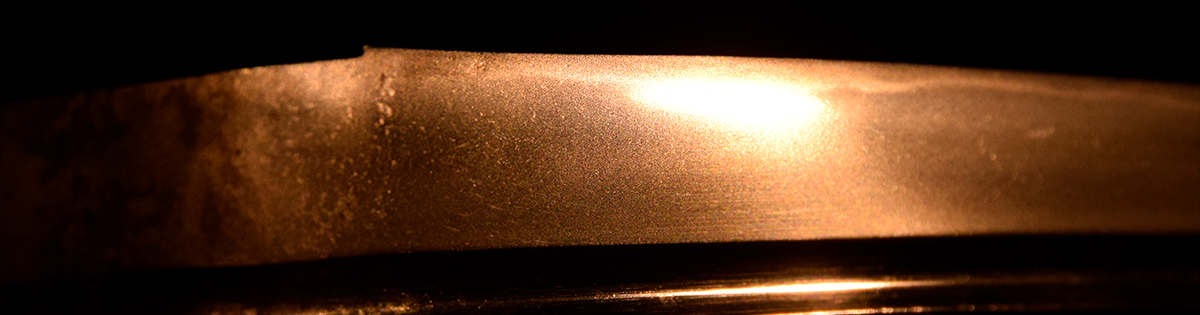

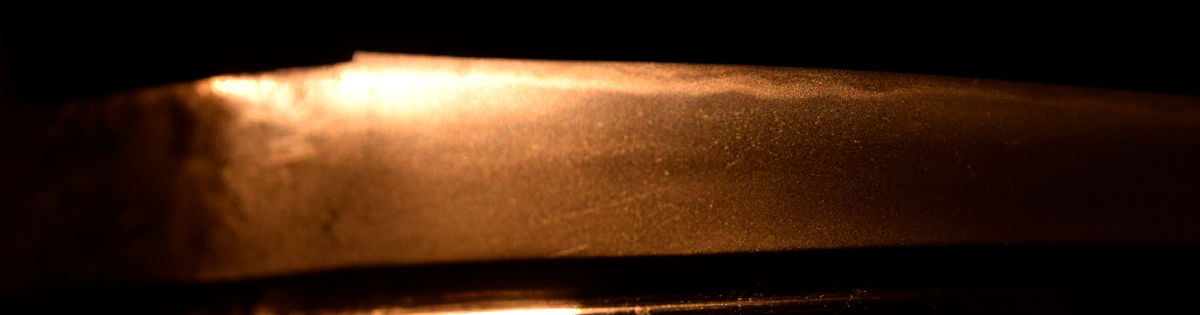

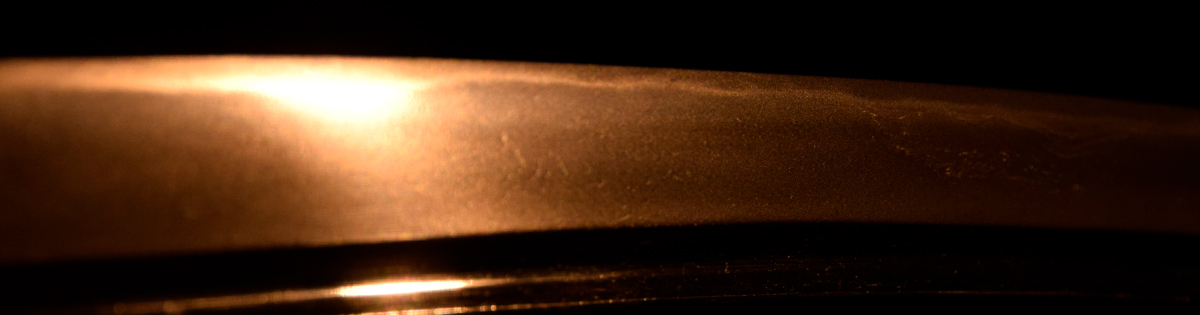

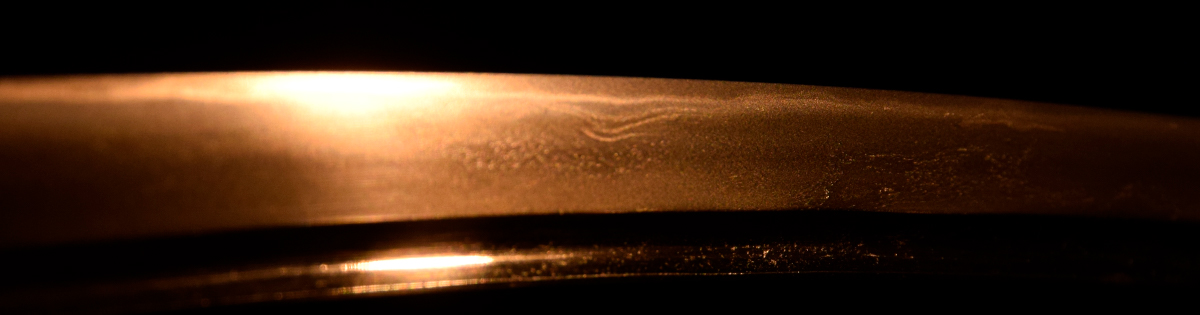

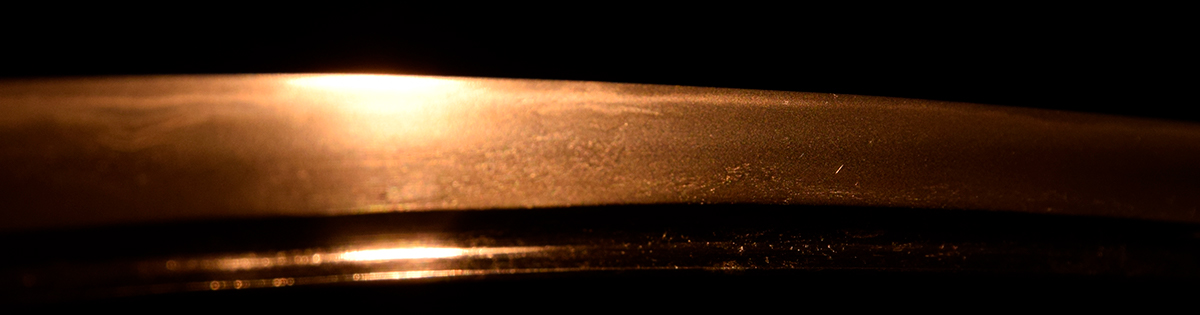

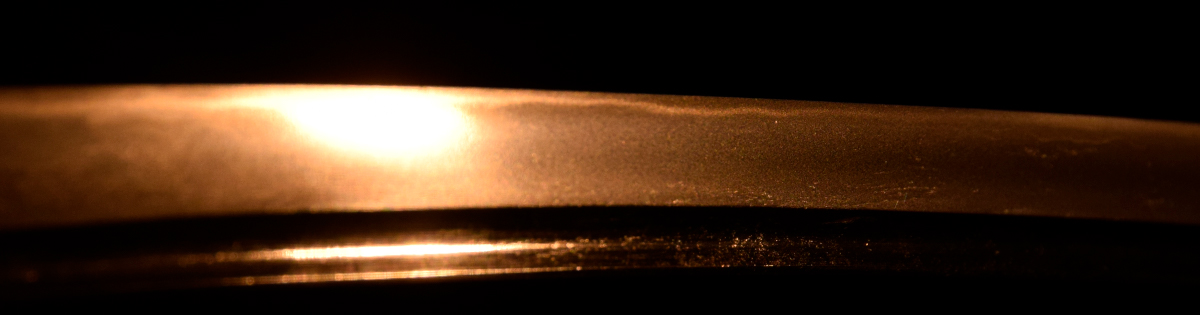

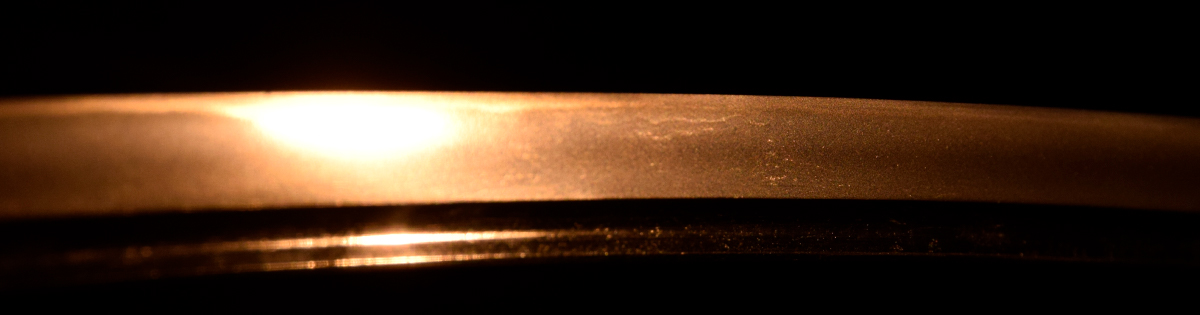

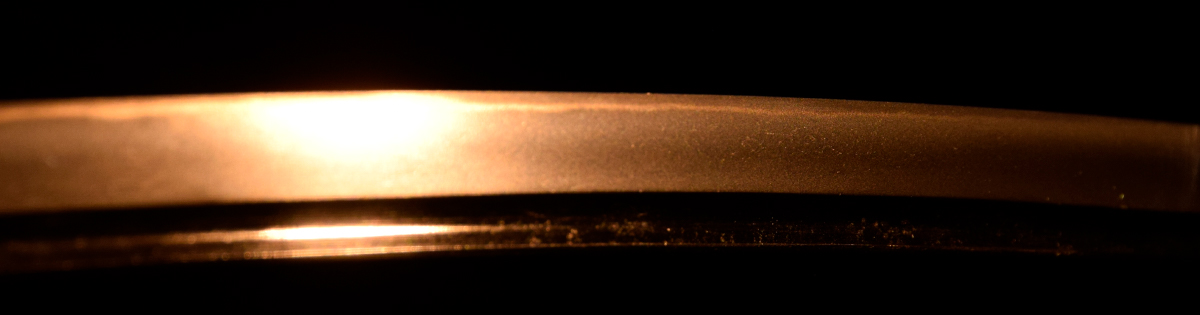

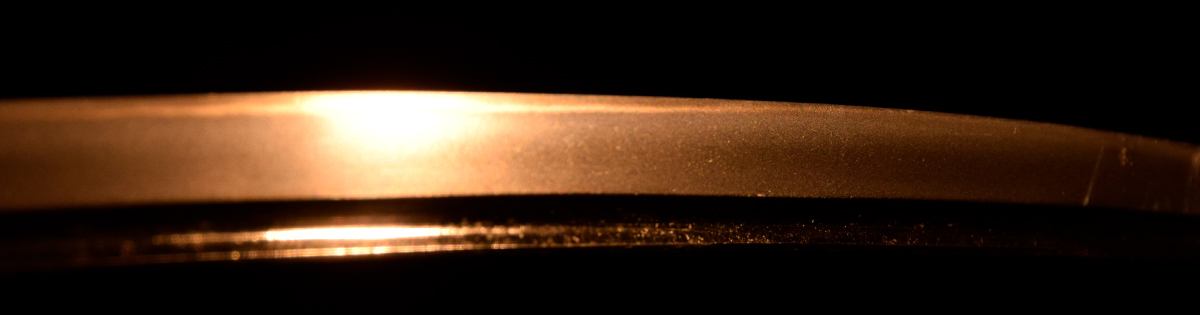

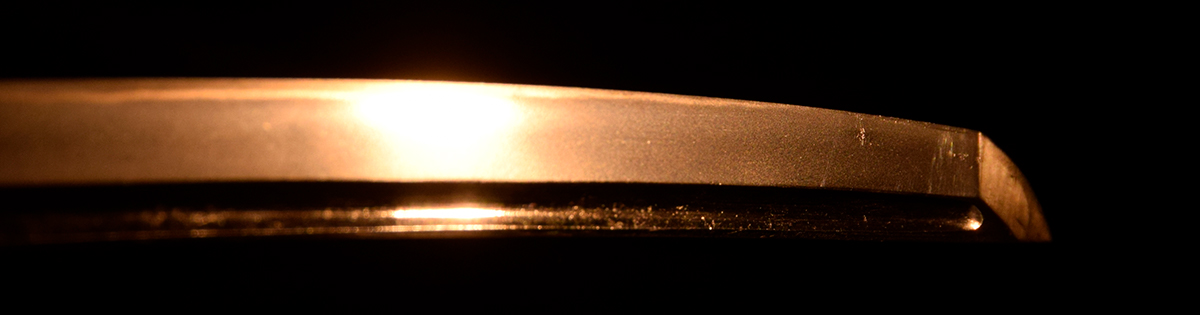

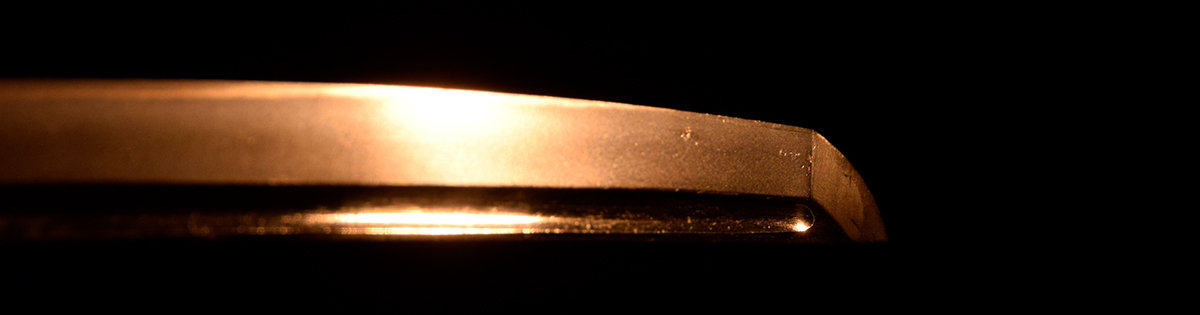

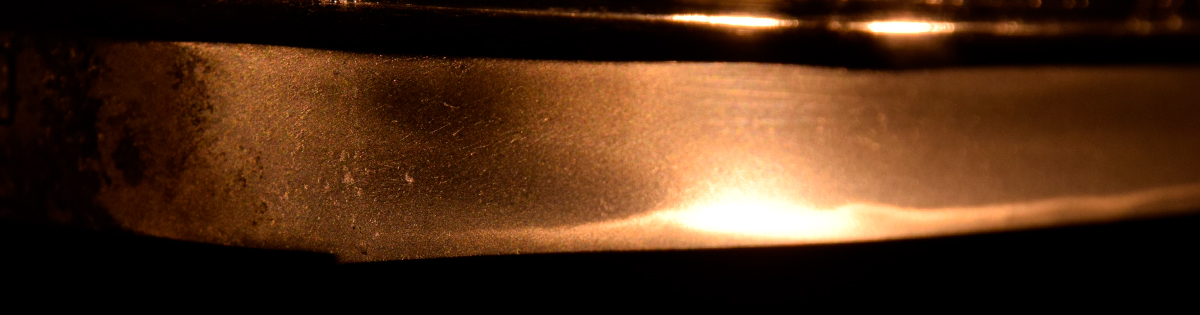

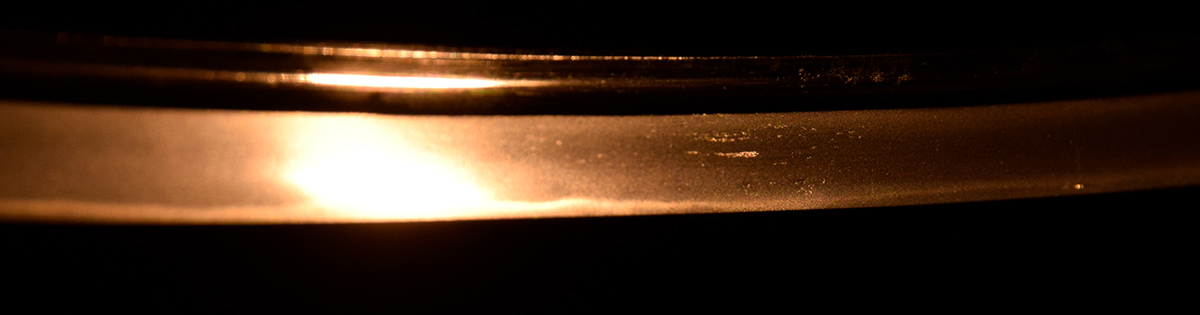

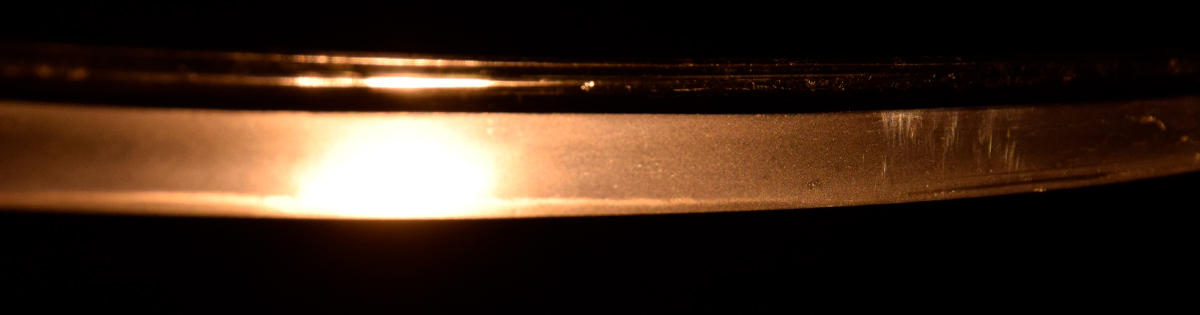

この太刀は二尺一寸余りの小振りの太刀で、腰反りで踏ん張りがあり、鍛えが小板目詰まり、乱れ映りが立ち、地沸付き、刃文は直刃で小足入り、匂い勝ちで小沸付き、腰に砂流が目立ち、鋩子は湾れて小丸に浅く返り、腰元以外には一見備前長光を思わせるものがある。鑢目は筋違で銘は大振り。

小振りの太刀ながらも地刃が一段と優れ、乱れ映り、小丁字、鋩子などが備前風であることは奇異の感をもつが、正倉院刀の中に一脈相通ずる作るうのものがあることは偶然であろうか。今後の研究問題である。

※上解説文は日本刀講座より一部転載 小丁字の表記は他の助光の作風を合わせたもの

附属の陣太刀は柄糸の傷みもそのままに現代に伝わる名品。鞘や金具にあしらわれた九枚笹紋から、八代城主松井家に由縁ある品ではないかと推測されます。

尚、本太刀は日本刀講座古刀鑑定編上巻の211頁に所載されています。

裸身重量369グラム。 拵に納めて鞘を払った重量769グラム。

各種クレジットカード、セディナショッピングローンによる分割購入も承っております。お気軽にお申し付け下さい。

|

|

|